Песенники Семёновского полка 1848 г. А.И. Гебенс (1819–1888). Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Санкт-Петербург

«— Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть что бы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся – внятно выговорил Левша, перекрестился и умер.

…государю так и не сказали, и чистка кирпичом всё продолжалась до самой Крымской компании. В тогдашнее время, как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены…

А доведи они левшины слова в своё время до государя – в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был…»

Н. С. Лесков «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»

Но знаешь сам: бессмысленная чернь

Изменчива, мятежна, суеверна,

Легко пустой надежде предана,

Мгновенному внушению послушна,

Для истины глуха и равнодушна,

А баснями питается она.

А. С. Пушкин «Борис Годунов»

…государю так и не сказали, и чистка кирпичом всё продолжалась до самой Крымской компании. В тогдашнее время, как стали ружья заряжать, а пули в них и болтаются, потому что стволы кирпичом расчищены…

А доведи они левшины слова в своё время до государя – в Крыму на войне с неприятелем совсем бы другой оборот был…»

Н. С. Лесков «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»

Но знаешь сам: бессмысленная чернь

Изменчива, мятежна, суеверна,

Легко пустой надежде предана,

Мгновенному внушению послушна,

Для истины глуха и равнодушна,

А баснями питается она.

А. С. Пушкин «Борис Годунов»

Неизвестные войны. Войны, неважно справедливые они или нет, ведутся оружием. И оружие готовится к войне заблаговременно. И от того, какое оружие приготовлено к войне, очень часто зависит если и не победа в ней, то количество потерь – и это уже несомненно. Хорошее оружие приготовлено, умеют солдаты с ним обращаться, значит, потерь будет мало. И наоборот – с плохим оружием в руках придётся пролить больше собственной крови, и меньше крови неприятеля. И в этой связи очень важно рассмотреть вопрос о том, а с каким оружием в руках сражались солдаты армий, участвовавших в Крымской войне. Сегодня мы подробно этим вопросом и займёмся. А начнём со стрелкового и холодного оружия, то есть самых многочисленных его видов.

От кремневых ружей к ружьям капсюльным!

«…Зверобой взял пистолет из рук своего друга и открыл полку. Оказалось, что там была затравка, похожая на пережженный уголь. С помощью шомпола уверились без труда, что пистолеты были заряжены, хотя, вероятно, они оставались в сундуке целые годы. Это открытие в высшей степени озадачило индейца, имевшего обыкновение каждый день осматривать и перезаряжать свое ружье.»

«Зверобой» Ф. Купер

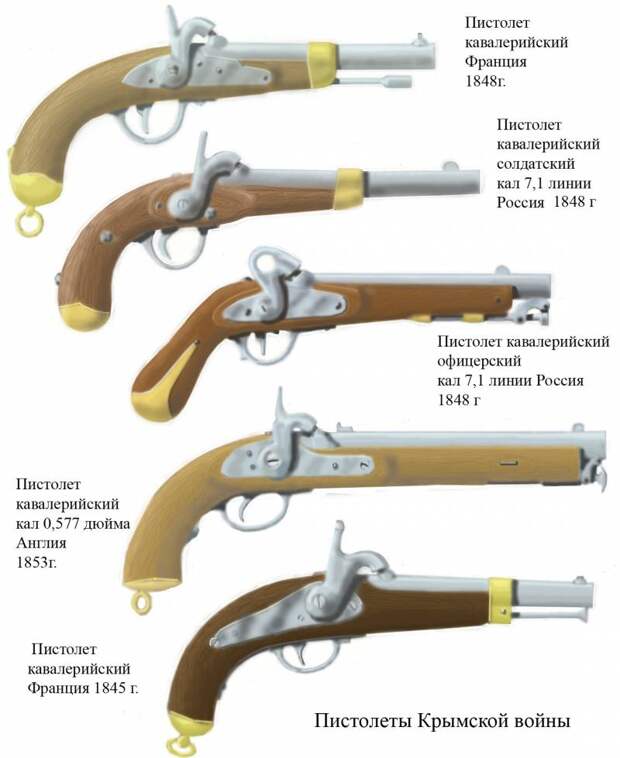

А было так, что после победы в наполеоновских войнах развитие военной техники в России не то чтобы замедлилось, а уже в который раз приняло несколько, скажем так, «парадное направление». Огромное внимание уделялось внешним атрибутам армейской службы, менялись ментики, выпушки, галуны, чёрные кивера заменялись на цветные, становились они выше, в драгунах каски с гребнем убрали противу тех же киверов, словом, провели массу всевозможных мероприятий, дабы придать армии вид, приличествующий столь могущественной империи, каковой тогда являлась Россия. Но и про оружие тогда тоже не забывали, отнюдь нет. Модернизация имевшегося в войсках вооружения проводилась практически непрерывно в 1826, 1828, 1839, 1844, 1845, 1852, 1854 годах. Так, в 1844 году император издал приказ о переделке всех ружей с кремневыми замками на капсюльные по образцу 18-мм французского пехотного ружья образца 1842 года. Известно ведь, что «от добра добра не ищут»! А так как выяснилось, что стволы у имеющихся в обращении армейских ружей расстреляны в разной степени, то их решили рассверлить ещё больше: с калибра в 7 линий до 7,1 линии (18,03 мм). Так поступили с гладкоствольными ружьями. И таким вот образом у нас появились следующие образцы стрелкового оружия: пехотное ружьё (1845), казачье ружьё (1846), драгунское ружьё (1847), солдатский пистолет (1848), карабин (1849), штуцер (1849) – тот же самый карабин, но только с нарезным стволом, и офицерский пистолет (1849).

Какой штуцер лучше?

«Все мы люди, и все ошибаемся.»

«Следопыт, или на берегах Онтарио» Ф. Купер

Но были в российской армии и ружья нарезные – штуцера, в частности кавалерийские, очень короткие, калибра 16,5-мм, которыми вооружались конные егеря, кирасиры, драгуны и уланы по 16 штук на эскадрон. Имелись в армии и пехотные егерские штуцера с кремнёвыми ударными замками. Их тоже заменили, причём даже раньше, чем гладкоствольные, а именно в 1843 году, на так называемый люттихский или литтихский штуцер (по названию города Люттих или Литтих – так у нас в те годы называли Льеж), выпуск которого для нашей армии был там налажен на фабрике Молерба. Попытались организовать их выпуск и в Туле, но дело с фабрикацией тут шло медленно. Сначала заказали 5 тысяч ружей, а потом заказ был увеличен, так что к началу Крымской войны в российской императорской армии таких штуцеров было 20 тысяч. Причём во всех отношениях это было очень даже примечательное оружие.

Сконструировал этот штуцер офицер из германского герцогства Брауншвейг Ж. Бернер. Изюминкой конструкции стал ствол с двумя широкими и глубокими винтовыми нарезами. Пуля была обычная, в виде шарика, но имела широкий выступающий ободок по периметру. Этим ободком она свободно входила в нарезы ствола и шла по ним до самой казённой части. Завёртывалась она в промасленную ткать с чёрным пояском на месте выступа и достаточно легко, во всяком случае, колотушка для этого больше была не нужна, загонялась в ствол, а после выстрела легко приобретала вращательное движение за счёт того, что совершала полный оборот при движении от казённой части до дульного среза.

Причём штуцер Бернера понравился не только нашим военным. В Англии им заинтересовался инспектор по стрелковому оружию Джордж Ловелл. Он испытал новинку и нашёл её вполне подходящей, но при этом внёс в неё одно простое, но важное усовершенствование – два полукруглых выреза на дульном срезе, которые помогали правильно вложить поясок пули в нарезы, в том числе и в темноте, и этим самым ускорить заряжание. Кстати, из этого штуцера можно было произвести 10 выстрелов за 7,5 минут! И уже в 1837 году стараниями Ловелла штуцер Бернера был официально принят на вооружение английской армии под названием «Brunswick rifle» («Винтовка Брунсвика», а вот в русскоязычных источниках его назвали «Брауншвейгский штуцер»). Ну и, естественно, то, что годилось англичанам, то сгодилось и нам!

Одновременно в Франции Анри-Гюстав Дельвинь ещё в 1826 году предложил принципиально новую конструкцию ружья с нарезным стволом, позволявшую значительно облегчить его заряжание. На дне казённика нарезного ствола он разместил камору для пороха более узкую, чем сам канал ствола. Теперь пулю не надо было забивать в ствол. Она опускалась в него свободно, но затем упиралась в края этой каморы. Ударами шомпола пуля несколько расплющивалась и таким образом плотно входила в нарезы, за счет движения по которым при выстреле она и приобретала вращение. Ружьё Дельвиня назвали «каморный штуцер», порадовались на его простоту, но на испытаниях выяснилось, что расплющенная пуля обладает плохой меткостью, да к тому же узкую камору в стволе было трудно очищать от порохового нагара. Пытаясь его улучшить, французский офицер С. Тьери посадил пулю на деревянный поддон с просаленным пыжом, что несколько поправило дело и в 1840 г. позволило принять штуцер Дельвиня на вооружение Орлеанских стрелков.

В свою очередь полковник Луис Этьенн де Тувинен из Венсенской стрелковой школы в 1842 г. предложил «стержневой штуцер», с длинным стержнем в казённой части ствола, выступавшим при заряжании над зарядом пороха. Пуля конической формы с углублением в хвостовой части конструкции Клода Минье свободно опускалась в ствол, ударами шомпола с профильной насадкой «надевалась» на этот стержень, раздавалась при этом в диаметре и вжималась в нарезы. Для чистки пространства вокруг стержня понадобилась специальная головка на шомпол, но зато штуцер Тувинена показал хорошую меткость и прицельную дальность стрельбы — до 1100 м. Штуцер поступил на вооружение лёгкой французской пехоты – шассеров (французских егерей).

Винтовка Тувинена имела общую длину 135 см (со штыком 219 см!), вес 4,1 кг и калибр 17,78-мм. Люттихский штуцер русской армии имел похожие характеристики: длину без штыка 124,2 см, калибр 17,78-мм и дальнобойность остроконечной пулей с двумя выступами, входившими в нарезы, равную 1200 шагам!

Что касается англичан, то приняв на вооружение штуцер Бернера, они тут же начали искать ему замену. В 1852 г. был объявлен конкурс на новое пехотное ружьё уменьшенного калибра и под расширительную пулю. По итогам сравнительных испытаний было выбрано ружьё калибром 5,77 линий (14,7-мм) с длиной ствола 88,9 см. Производить его стали на оружейной фабрике в Энфилде, отсюда и его название. Фабрика под патронажем Георга Ловелла была оборудована по последнему слову техники. В 1842-1852 гг. он установил на ней самые современные машины и станки, часть из которых он сам же и сконструировал, например, станок для сверления ружейных стволов.

Винтовка «Энфилд» образца 1853 г. Длина (без штыка) 1403 мм, масса 4,5 кг, калибр 14,7-мм. Королевский Арсенал, Лидс

Новая винтовка в 1853 г. была принята на вооружение всей английской линейной пехоты. Прицел позволял вести точный огонь на расстоянии от 100 до 1000 ярдов (91-910 м). В начале использовалась пуля Притчета (системы Минье, но без металлической чашечки во внутреннем углублении). Позднее в это углубление стали вставлять деревянную втулку для более надёжного расширения задней части пули. Производство новых винтовок было освоено очень быстро, так что они прямо с завода шли на войну. Впрочем, английские солдаты их быстро освоили и научились использовать.

И вышло так, что экспедиционная армия союзников значительно превосходила российскую по количеству нарезного стрелкового оружия. К тому же бой французских штуцеров позволял им поражать цели на расстоянии в 1100 метров и практически безнаказанно расстреливать нашу артиллерийскую прислугу. А нашей пехоте и вовсе практически нечем было отвечать. Наибольшее количество штуцеров оказалось на западной границе на пути вероятного удара со стороны Австрии.

Пули Минье

Что касается российской императорской армии, то с началом войны выявилась не только нехватка нарезного оружия как такового, но и недостаток внимания к стрелковой подготовке солдата вообще. Заботились почему-то более об умении ловко выполнять ружейные приёмы и «бряцать оружием», нежели о навыках обучения меткой стрельбе. Пехотные и драгунские нарезные ружья с расширительной пулей, придуманной бельгийцем Петерсом (из-за чего её так и называли «бельгийской пулей»), и впоследствии усовершенствованной генералом Тиммергансом, появились лишь только в 1854 г. и к тому же медленно поступали в войска. Лишь к январю 1855 г. количество нарезных ружей было увеличено с 26 штук на батальон до 26 на роту. Однако с учётом того, что было у англичан (вся пехота с нарезными ружьями) и у французов (треть пехоты), а также у сардинцев, вооружённых штуцерами Дельвиня 1846 года, этого было совершенно недостаточно.

И получалось, что неприятель мог вести ружейный огонь по нашим войскам с расстояния в 900-1100 метров, тогда как наша пехота стреляла максимум на 600. Штуцера Бернера били на 1200 м, но они были «размазаны» по всей армии, и непосредственно под Севастополем их было ничтожно мало.

Только под самый конец войны, в 1856 г., русские оружейники К. Константинов, А. Лядин, Л. Резвый и другие наконец-то создали капсюльную винтовку под коническую пулю по типу Минье уменьшенного до 15,24-мм (6 линий) калибра, весом 4,8 кг и дальнобойностью 850 м. Для того времени это было вполне совершенное оружие, практически не уступавшее английской винтовке «Энфилд» ни в чём, кроме опять-таки дальности, хотя и ненамного. В 1857 г. её приняли также и для драгунских частей, а год спустя выпустили и специальный вариант для казаков.

Интересно, что клинки сабель российской армии были более изогнуты, чем у английской. То есть они были более рассчитаны на рубящий удар, а английская и на удар, и на укол! Рис. А. Шепса

Кстати, о чистке стволов кирпичом – это выдумка Лескова, не более! Самая настоящая басня, но оказавшаяся крайне живучей и популярной в российском обществе. На самом деле в российской императорской армии чистить стволы кирпичной пылью строжайше запрещалось, и, хотя подобное нарушение, безусловно, место имело (у нас люди всегда почему-то охотнее всего делали то, что уставом запрещено!), но происходило оно «не благодаря, а вопреки». Было точно расписано, как, что и чем чистить, какие при этом составы и протирки использовать и как ружья сберегать и за ними ухаживать. Другое дело, что многие ружья служили тогда десятилетиями, и, хотя они и переделывались с кремневых на капсюльные, сами стволы не менялись. Вот калибры-то на них и «гуляли», а меткость, соответственно, падала…

Продолжение следует…

- Автор:

- Вячеслав Шпаковский

Свежие комментарии