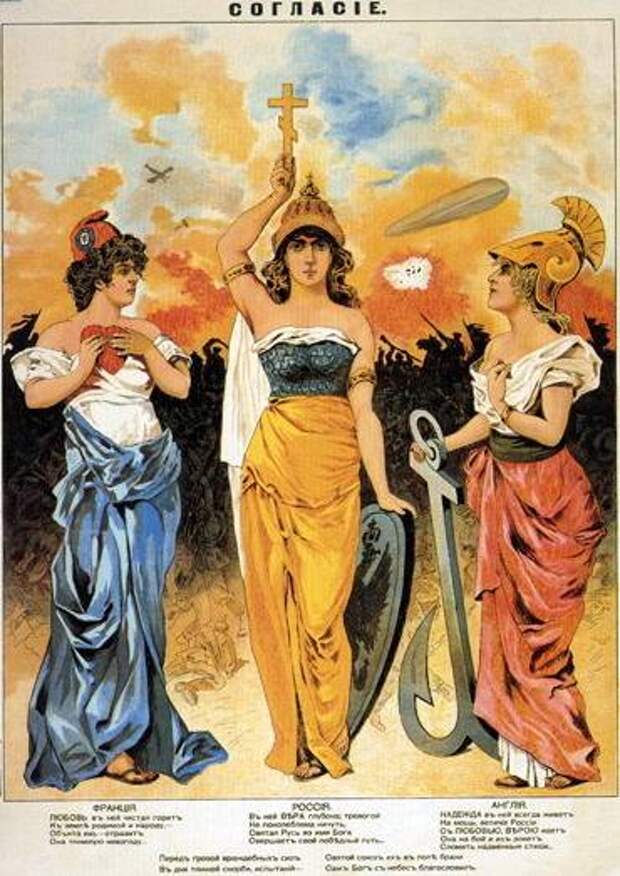

Война 1914 – 1918 гг. представляла собой столкновение 2 мощных коалиций – Антанты и Центрального (Германского) блока. Германия заключила в 1879 г. военную коалицию с Австро-Венгрией, и в 1882 г. к ней примкнула Италия. Возник Тройственный союз, направленный против Франции и России, который, после того как Италия в 1915 г. присоединилась к Антанте, а Турция и Болгария выступили на стороне Австро-Венгрии и Германии, превратился в Четверной. Оппонент Германского блока - Антанта - в своей основе оказался преимущественно оборонительным союзом, являясь реакцией на сколачивание Тройственного союза и попыткой не допустить германской гегемонии в Европе. В 1891 г. после подписания соответствующего соглашения появился Франко-русский союз. Основой для военного взаимодействия союзников стала заключенная 5 августа 1892 г. военная конвенция. В 1904 г. было подписано франко-английское, а в 1907 г. – русско-английское соглашения.

Знаковую для Антанты Франко-Русскую военную конвенцию подписали начальник Генерального штаба России Н. Н. Обручев и помощник начальника Генерального штаба Франции Р. Ш. Ф. Буадеффр.

Согласно этой конвенции Россия обязывалась выдвинуть против Германии 800-тысячную армию, этим облегчив положение французской армии, численность которой должна была составить 1 млн. 300 тыс. человек. Конвенция декларировала взаимопомощь союзников друг другу всей мощью свободных сил и средств, и предполагала одновременность мобилизационных усилий союзников. Главным врагом союзников объявлялась Германия.

Франко-русское военное соглашение, восстанавливая военный баланс сил в Европе, было действенным противовесом Тройственному союзу. Главный его недостаток заключался в том, что оно носило общий характер.

Англия также придавала партнерству с Россией большое значение. Она прекрасно понимала, что Франция даже при поддержке английских экспедиционных войск, не сможет противостоять германской военной мощи. Англо-русские противоречия, соответственно, были нивелированы: Англо-русское соглашение 1907 г. затрагивало проблемы Афганистана, Тибета и разграничения сфер влияния в Персии.

Для Франции же союз с Россией не только изменил ее положение в Европе на более благоприятное по сравнению с другими государствами, - он стал важнейшей предпосылкой существования этой страны как великой европейской державы [История Первой мировой войны. М., 1975. С. 56].

Первая мировая была коалиционной войной, и в ней ее участникам приходилось «разрываться» между выполнением собственных стратегических задач и реализацией союзнического долга. Учитывая, что основная масса армии Германии – ключевого игрока Германского блока – с большой степенью вероятности оказывалась на Французском фронте, России приходилось уделять вопросу стратегического воздействия на Германию в начале войны особое значение. Нужно было в максимальной степени повлиять на обстановку на Французском фронте, не позволив противнику вывести французскую и британскую экспедиционную армии из строя в самом начале войны.

Соответственно и Французский Генеральный штаб хотел добиться от русской армии быстрейшего наступления именно на германском ТВД. Рассчитывалось время, необходимое для того, чтобы усилия русских войск смогли серьезно повлиять на обстановку на Французском фронте. Предполагалось, что русская армия сможет войти в первый боевой контакт с германскими войсками на 14-й день, наступление против Германии начнется на 23-й день, а влияние действий русской армии на Французский фронт начнет чувствоваться примерно на 35-й день после начала мобилизации - когда русские войска на германском фронте достигнут рубежа Торн – Алленштейн [Емец В. А. О роли русской армии в первый период мировой войны 1914— 1918 гг. // Исторические записки. Вып. 77. М., 1965. С. 61].

Значительное внимание уделялось сокращению мобилизационного времени [Сухомлинов В. А. Воспоминания. Мн., 2005. С. 21]. Французы, желая чтобы Россия удержала на своем фронте 5 - 6 немецких корпусов, в свою очередь, обещали при нанесении немцами главного удара на Русском фронте, перейти в решительное наступление.

Но нормы Конвенции носили слишком общий характер, подвергаясь обсуждениям и уточнениям, – это касалось объема помощи, сроков, организации связи между союзниками, решению транспортных вопросов и пр. Незыблемым оставался оборонительный характер соглашения – оно вступало в силу лишь при условии «враждебной инициативы» со стороны Германии. Проблема обеспечения единства действий союзников не затрагивалась, что приводило к несогласованности усилий, создавая благоприятную стратегическую обстановку для держав Германского блока. Обсуждение и уточнение положений военной Конвенции, проводившееся на секретных совещаниях начальников генеральных штабов России и Франции, так и не смогло снять эти вопросы [Данилов Ю. Н. Великий князь Николай Николаевич. М., 2006. С. 138].

Все вышесказанное сказалось на русском стратегическом планировании, пытавшемся увязать общекоалиционные интересы с российскими. Принятый в 1912 г. план стратегического развертывания Действующей армии предусматривал два варианта: «А» (Австрия) - в соответствии с которым главный удар направлялся против Австро-Венгрии, и «Г» (Германия) - когда главные военные усилия русской армии направлялись против Германии. Решающим обстоятельством при выборе варианта было то, куда направится основная часть немецкой военной мощи – против Российской империи (в этом случае вступал в действие вариант «Г») или Французской республики (тогда вступал в силу вариант «А»).

Согласно варианту «А» русские войска на германском фронте должны были, нанеся поражение немецким войскам в Восточной Пруссии, овладеть этим регионом в качестве плацдарма для последующих действий. Австро-Венгрия должна была быть разгромлена. Таким образом, предусматривалась операция с ограниченными целями против Германии и операция с решительными целями против Австрии (путем нанесения ударов по сходящимся направлениям на Перемышль-Львов с дальнейшим наступлением на Краков).

В соответствии с вариантом «Г» планировался переход в решительное наступление против германских войск в Восточной Пруссии, в то время как действия русских войск на австрийском фронте должны были лишь сдерживать противника, не допустив его в тыл войскам, действующим против Германии.

Исходя из количественных критериев сосредоточения русских войск, необходимо отметить, что вопреки согласованиям на предвоенных совещаниях, русское стратегическое планирование видело главного противника не в Германии, а в Австро-Венгрии – это диктовалось собственно русскими стратегическими интересами. Военный историк и участник войны генерал-лейтенант Н. Н. Головин совершенно справедливо считал, что главный удар против Австрии нисколько не противоречил нормам Франко-Русской конвенции, т. к. первый удар против Австрии – это непрямое стратегическое воздействие на главного врага – Германию [Головин Н. Н. Из истории кампании 1914 г. на Русском фронте. План войны. Париж, 1936. С. 36]. И угроза разгрома австро-венгерских войск, оперирующих в более благоприятном для маневренных боевых действий ТВД (Галиции) с более высокой степенью вероятности вызовет переброску германских войск с Французского фронта на помощь своему союзнику, чем вторжение русских войск в менее маневродоступный ТВД (Восточная Пруссия).

И действительно – немцы не смогли игнорировать поражение союзника под угрозой проигрыша войны всем блоком. В долгосрочной перспективе именно это и произошло – немцам пришлось наращивать свои силы против России под угрозой военного ослабления Австрии.

Но вместе с тем в краткосрочной перспективе именно русское вторжение в Восточную Пруссию привело к наиболее быстрой реакции противника, что в кратчайшие сроки отразилось на обстановке на Французском фронте.

Россию упрекали (и упрекают) за разброс имевшихся сил - 2 армии (35% сил) против Германии и 4 армии (55% сил) против Австрии, забывая о коалиционной природе войны – ведь России также нельзя было допустить поражения Франции, как и Германии – Австрии. В случае разгрома Франции Германия перебрасывала все высвободившиеся войска на Русский фронт и совместно с австрийцами сминала русских. Причем русские успехи, достигнутые в противостоянии с Австрией, не могли компенсировать вывод Франции из войны Германией. Сокрушив Австро-Венгрию, Россия оказывалась один на один с германской и остатками австро-венгерской (в ближайшей перспективе также и турецкой) армиями, в то время как Французского фронта больше не существует. Профессор и военный специалист А. А. Свечин также отмечал, что вторжение в Восточную Пруссию продиктовывалось инстинктом самосохранения – ведь Германия в начале войны поворачивалась к русской армии спиной, и чем больнее для противника был бы укус последней, тем скорее немецкие руки выпустят схваченную за горло Францию [Свечин А. А. «А» или «Г» ? // Военное дело. 1918. № 25. С. 12].

Но в предвоенный период в России среди компетентных кругов имелось недовольство стратегическим планированием, и уже в этот период считалось, что план войны во многих отношениях был невыгоден для России, часть сил которой сосредоточивалась против почти пустого пространства германского фронта, в то время как Австро-Венгрия направляла в это время свои главные силы против России [Валентинов Н. А. Сношения с союзниками по военным вопросам во время войны 1914—1918 гг. Ч. 1. М., 1920. С. 13].

Но Россия сознательно приносила в жертву возможность нанесения быстрого и решительного поражения одному из своих противников ради интересов всей коалиции.

Вместе с тем, она и по объективным причинам (вопросы мобилизации и транспортной инфраструктуры) не могла выполнить обязательств о сосредоточении на германском фронте 800-тысячной армии.

Так, в соответствии с планом 1912 г. германский (Северо-Западный фронт) должен был располагать лишь 450 тыс. штыков и сабель (и то лишь к 40-му дню мобилизации). К 15-му дню планировалось сосредоточить до 350 тыс. человек (реально было еще меньше).

По условиям развертывания своих вооруженных сил Россия на 15-й день мобилизации могла одновременно сосредоточить против Австро-Венгрии и Германии лишь 27 пехотных и 20 кавалерийских дивизий (то есть треть сил; для переброски следующей трети было необходимо еще 8 дней, а последние отмобилизованные соединения прибывали на фронт до ноября 1914 г.) [Емец В. А. Указ. соч. С. 64].

Военная наука требовала ждать сосредоточения всех войск – ведь в противном случае наспех наступавшие войска оставались без второочередных частей и соединений, тыловых структур и тяжелой артиллерии. Но реальная перспектива быстрого разгрома союзника обязывала руководство России жертвовать национальными интересами ради общесоюзных. И в основу русских оперативно-стратегических планов закладывалась помощь союзникам по Антанте [Там же. С. 65].

Принятый Генштабом России план одновременного удара по Австро-Венгрии и Германии, отвечал, казалось бы, задачам нанесения решительного поражения главным силам австрийской армии и оказания эффективной помощи Франции путем быстрого наступления в Восточной Пруссии. Но это планирование наталкивалось на непреодолимые трудности - главной из которых была недостаточность сил русской Действующей армии на начальном этапе войны. Огромный театр военных действий, постепенность подвоза сосредотачиваемых войск при маневренных боевых действиях – накладывали значительный отпечаток на первые операции русской Действующей армии. Недостаточность сил и недоотмобилизованность русских войск привели к более скромному, чем планировалось, результату в Галицийской битве и поражению в Восточной Пруссии.

Так, ожидалось, что войскам Северо-Западного фронта, насчитывавшим на бумаге 30 дивизий (в реальности – на треть меньше), будут противостоять 16 - 25 немецких дивизий. Фактически же 16 германских дивизий, по огневой мощи эквивалентных 20 - 22 русским дивизиям и опиравшихся на восточно-прусские оборонительные рубежи, легко могли противостоять наступлению более многочисленного противника. На Юго-Западном фронте 42,5 русских дивизии (причем с более поздними сроками готовности) должны были противостоять 44 - 47 австро-германским. Для обеспечения превосходства над австрийскими армиями русское командование планировало осуществить войсковые переброски со Среднего Немана.

Очевидно, при такой расстановке сил было трудно ожидать решающего успеха даже на одном операционном направлении, не говоря об обоих. Но союзнический долг обязывал действовать активно.

Советский военный специалист Н. А. Таленский, характеризуя «стратегическую раздвоенность» русского оперативно-стратегического планирования, отмечал, что значимость Северо-Западного фронта с точки зрения собственных интересов России, позволяла сократить силы, противостоящие Германии, осуществляя на этом фронте оборонительные действия, и нарастить силы, действующие против Австро-Венгрии. Но Генштаб был связан условиями Конвенции, которая определила минимальный состав группировки, развертываемой против Германии в 700 -800 тыс. человек [Таленский Н. А. Первая мировая война 1914—1918 гг. М., 1944. С. 15].

Но именно эта «стратегическая раздвоенность» фактически и привела к срыву довоенного стратегического планирования Германского блока. Ведь у Германии и ее союзников был шанс победить в войне на два фронта, реализовав преимущества действий по внутренним операционным линиям, разгромив противников по частям. Проще говоря, вывести из войны Францию, воспользовавшись разницей в сроках между русской и французской мобилизациями. Главный расчет был на это - ведь исходя как из экономических, так и из политических предпосылок, Германия (и тем более Австрия) длительную войну на истощение вести не могли.

Россия, опрокинув все расчеты противника, осуществила быстрое вторжение в Восточную Пруссию, при этом нанеся австрийцам тяжелейший удар в Галиции – и этим более чем существенно повлияла на австро-германское довоенное стратегическое планирование.

1. Место России в Антанте.

2. Военно-политическое руководство держав-союзниц России в Первой мировой войне.

Автор: Олейников Алексей

Свежие комментарии