С 1-го марта началось общее наступление 3-й, 8-й и 9-й (вновь сформированной) русских армий.

9 марта, не дождавшись спасения, пал Перемышль (трофеями Юго-Западного фронта стали свыше 123 тыс. пленных, в т. ч. 9 генералов, и 1 тыс. орудий). 11 марта 24-й корпус овладел главным хребтом Бескид.

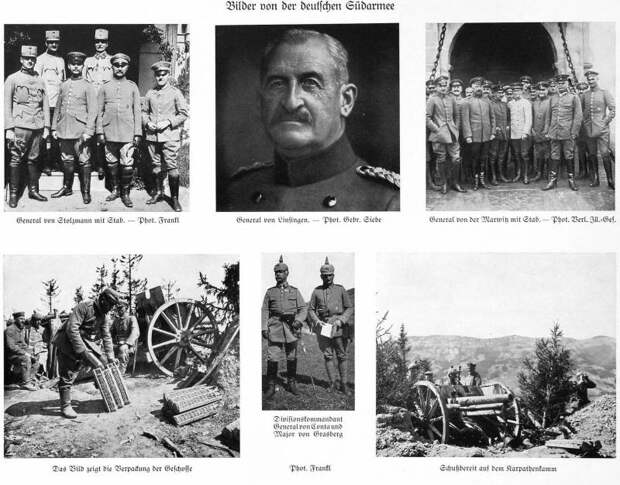

В сражении на Лубененских высотах 16 - 19 марта была разгромлена австрийская 2-я армия, а затем отражено контрнаступление 3-й армии и германского корпуса Г. фон дер Марвица.

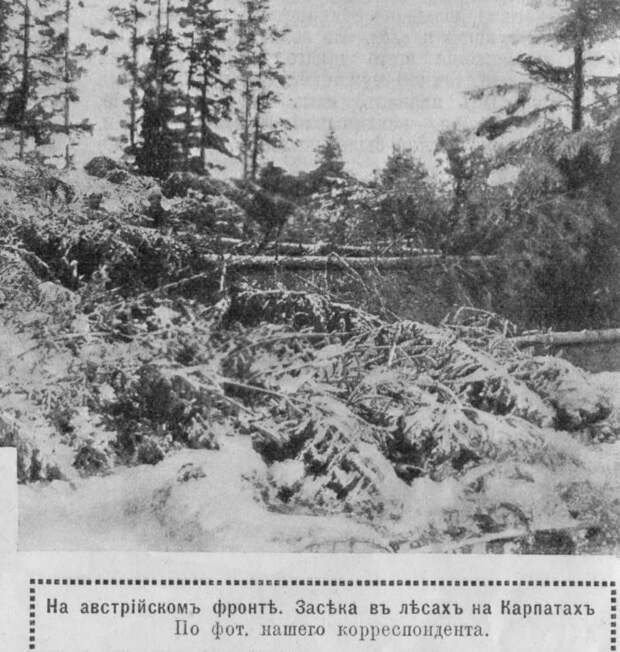

30-го марта были форсированы Карпаты.

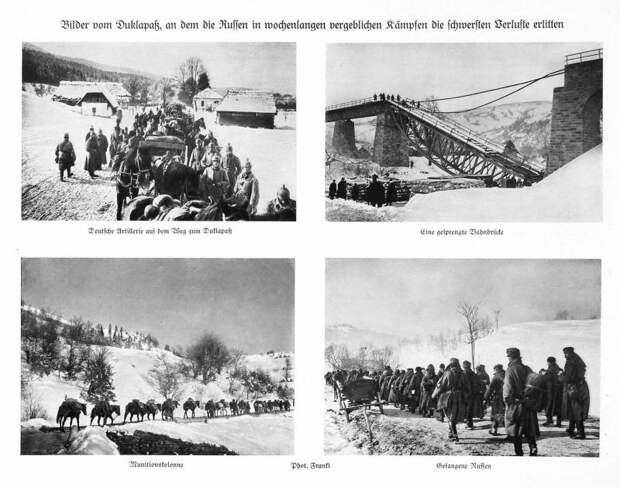

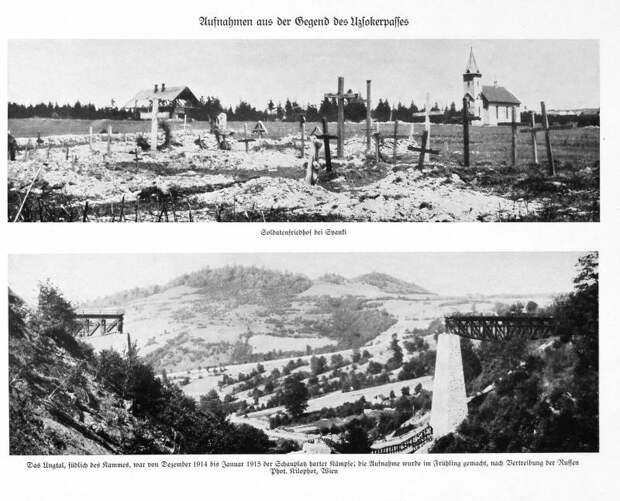

В ходе мартовских боев Южная германская армия и Бескидский корпус в результате действий 8-й армии и левой группы 3-й армии потерпели поражение. О поражении австро-германцев свидетельствуют и слова австрийского генерала К. Новака: «карпатские проходы – Ужокский первал, Дукла – оказались в русских руках» (Nowak K. F. Der Weg zur Katastrophe. Berlin, 1919. S. 76.).

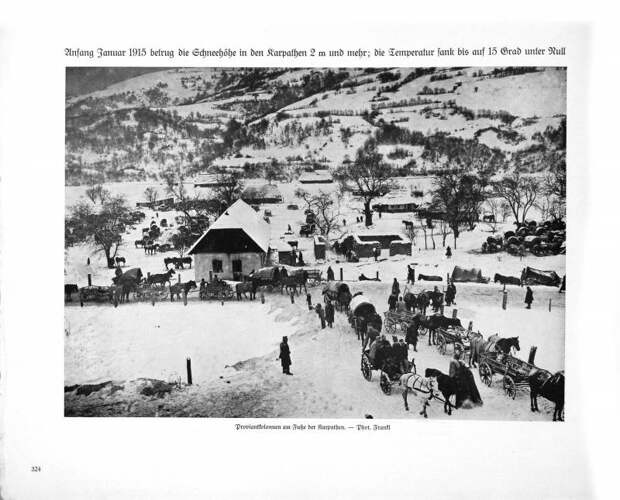

Стоит отметить значительное превосходство в карпатских боях австро-германцев над русскими в численном и материальном плане. Так, в январе 1915 г. 41,5 австро-германским пехотным и 8 кавалерийским дивизиям армейской группы Пфланцер-Балтина, Южной германской, австрийских 3-й и 4-й армий противостояли 31 пехотная и 11 кавалерийских дивизий Юго-Западного фронта (Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 7. S. 89.). В конце марта 30 пехотным (из них 9 германских) и 1 кавалерийской (германская Маршаля) дивизиям противника в составе австрийских 3-й и 5-й армий, германских Южной армии, Бескидского корпуса противостояли русские 8-я, 9-я армии и два отдельных корпуса (7-й и 22-й армейские) – 23,5 пехотных и 7 кавалерийских дивизий (Борисов А. Д. Указ. соч. С. 105.). Кроме того, русские войска отличали некомплект личного состава и недостаток боеприпасов.

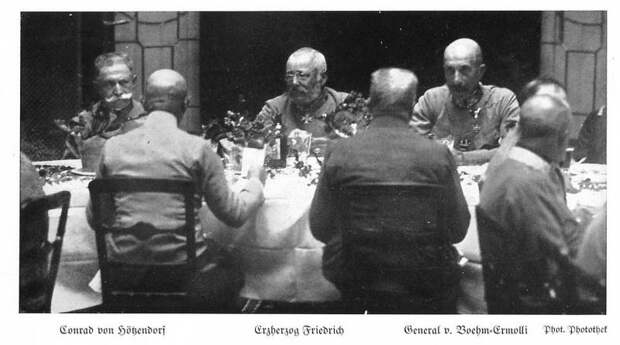

Высший генералитет австрийской армии в период Карпатской операции. Сидят за столом (лицом к читателю и слева направо): начальник полевого Генштаба генерал пехоты граф Франц Конрад фон Гетцендорф, Главнокомандующий австро-венгерской армией генерал-фельдмаршал эрцгерцог Фридрих, командующий 2-й армией генерал кавалерии Э. Бем Эрмолли

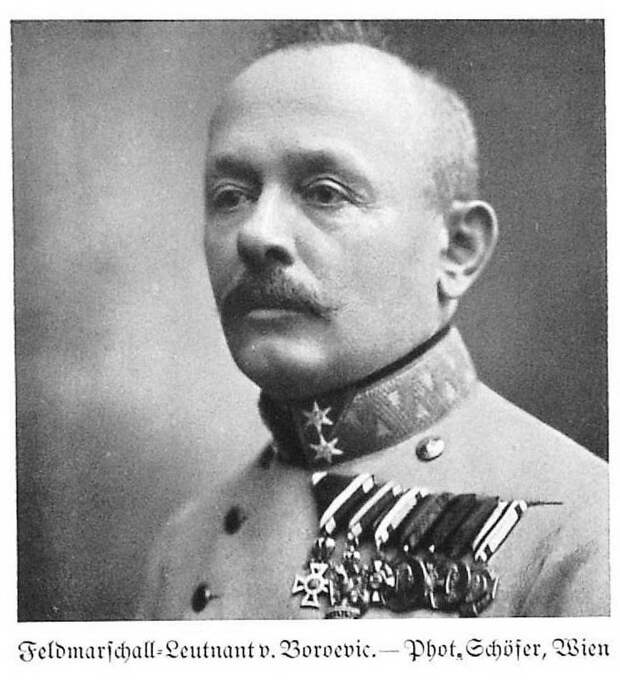

командующий австрийской 3-й армией генерал пехоты С. Бороевич фон Бойна (на фото - в звании фельдмаршал - лейтенанта)

Повышенный интерес представляют итоги операции.

Карпатская операция имела важнейшее оперативно-стратегическое значение. Эта операция – еще одно доказательство умения русской армии выигрывать встречные сражения, но в данном случае – и в тяжелых климатических условиях при начавшемся кризисе снабжения и вооружения. Русские вышли на Венгерскую равнину, поставив на грань поражения Германский блок.

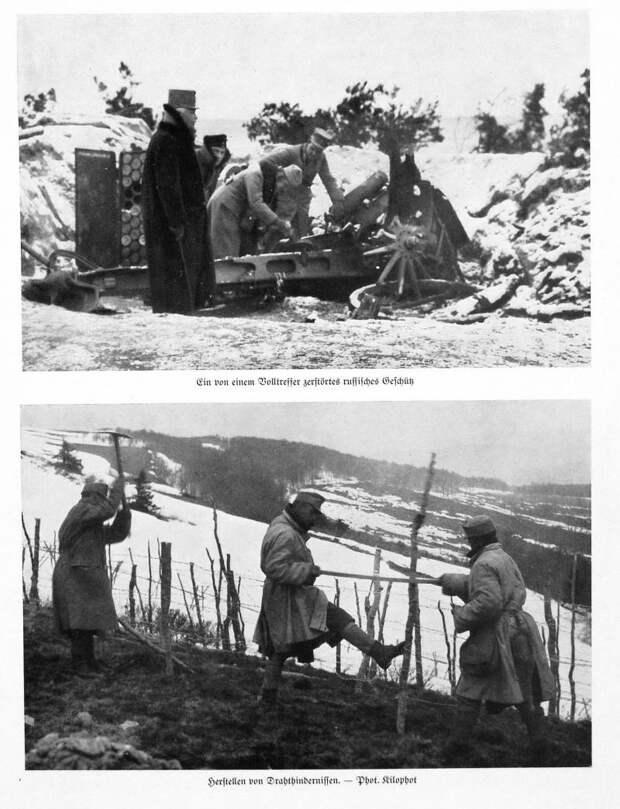

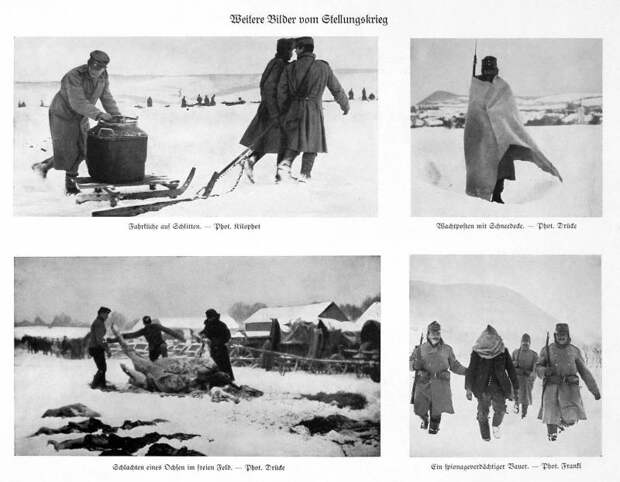

эпизод Карпатской битвы

Австро-германцы не смогли прорвать Русский фронт. Пал Перемышль, и в результате высвободилась русская Блокадная армия.

На австрийском фронте германским войскам не удалось ни переломить течение событий в пользу Германского блока, ни реанимировать дееспособность австрийского союзника. Как пишет австрийский историк В. Раушер: «В Карпатах впервые была образована смешанная армия, состоявшая из немецких и кайзеровских и королевских соединений…под началом генерала Александера фон Линзингена. Технически вполне оправданно в качестве начальника штаба ему был придан Людендорф» (Раушер В. Гинденбург. Фельдмаршал и рейхспрезидент. М., 2003. С. 71.). Соответственно, неудачи германо-австрийцев в Карпатах – это и поражение «непобедимого» Э. Людендорфа.

Южная германская армия А. фон Линзингена в Карпатах

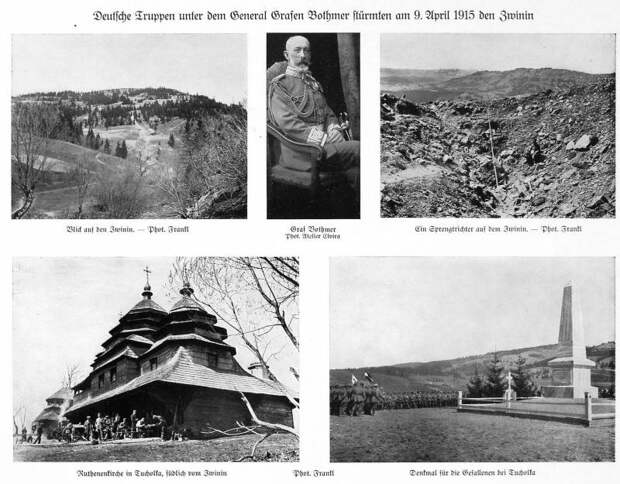

части германского 2-го баварского резервного корпуса генерала пехоты Ф. графа фон Ботмера в Карпатах, горный хребет Звинин

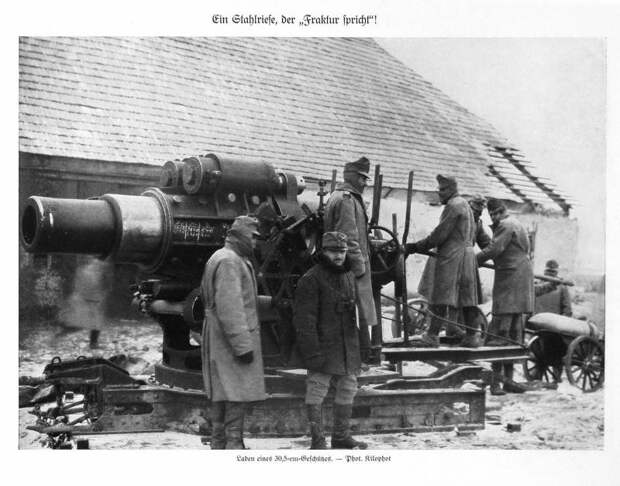

австрийская 305-мм гаубица в Карпатах

Вступление предполагаемых балканских союзников Германии в войну находилось под вопросом. План охвата русских сил в Польше путем согласованных действий австро-германцев потерпел крах.

Генерал Э. Фалькенгайн оценивал завершение Карпатской операции не только как последнюю точку в боевой упругости австрийского союзника и его грядущей гибели, но и как последнее звено краха «Зимних стратегических Канн», направленных на охват флангов Русского фронта. Он писал, что было очень желательно надолго освободить фронт союзников-австрийцев от нажима русских. Но шансов было немного. В Карпаты, не считая дополнительных австрийских сил, были выделены четыре германских корпуса (Фалькенгайн Э. Указ. соч. С. 59.). Катастрофа, связанная с падением Венгрии, была бы роковой - следовало переходить к непосредственной и немедленной поддержке Карпатского фронта. Последний уже поглотил германские силы, назначенные для операции у Пилицы, требовались дополнительные силы - ибо после падения Перемышля последовал «непоправимый прорыв в Венгрию» (Там же. С. 62.).

Наступление австрийцев в Карпатах, в котором приняла участие и Южная армия под командованием генерала пехоты фон Линзингена в составе 3-х немецких и нескольких австрийских дивизий, заглохло после минимального продвижения. Не удалось даже полностью освободить от русских венгерскую территорию, и уж тем более нельзя было рассчитывать на деблокаду Перемышля или на «какой-либо иной сокрушительный успех» (Там же. С. 64). Генерал констатировал крах «Зимних стратегических Канн», отметив, что операции против флангов Русского фронта не оправдали столь серьезных ожиданий. Но переброшенные для этой стратегической операции войска остались на Русском фронте (Там же. С. 66).

В этом свидетельстве германского Главковерха – заслуга Карпатской операции как перед другими участками Русского фронта, так и перед фронтом союзников по Антанте.

эпизоды войны в Карпатах

Русские операции 1915-го г., сокрушившие «Зимние стратегические Канны» врага (Вторая Праснышская и Карпатская операции) и подготовка к Горлицкой операции привели к усиленным переброскам германо-австрийских войск на Русский фронт.

В марте 1915 г. на него были переброшены 5 германских (19-я и 20-я пехотные, 11-я баварская пехотная, 82-я и 81-я резервные) пехотных и 3 кавалерийских (Гвардейская, 3-я и Баварская) дивизии. Все, кроме 11-й баварской (переброшена из Германии), прибыли с Французского фронта.

Австро-венгры к марту нарастили на Русском фронте свою группировку на 3 дивизии. Весна 1915 г. – пик (до 50 дивизий, считая с отдельными бригадами) количества австрийских войск на Русском фронте. Переброски оголили австрийский Балканский фронт, о чем свидетельствует адмирал О. Р. Вульф, сообщивший, что австро-венгерское командование зимой 14/15 годов перебросило в Карпаты 8-й, 13-й и Сводный корпуса, оставив против Сербии лишь ландштурм и Дунайскую флотилию (Вульф О. Р. Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914-1918 годов. Спб., 2004. С. 19.). Об этом же пишет Э. Фалькенгайн, отмечавший, что не только не удалось снять для Сербии австро-венгерские войска с Карпатского фронта, но и напротив, пришлось перебрасывать войска с Дуная в Карпаты (Фалькенгайн Э. Указ. соч. С. 62.).

К моменту завершения битвы за Карпаты против Юго-Западного фронта действовали 5 австро-венгерских армий и 5 германских корпусов.

Противники понесли тяжелейшие потери.

Во многом благодаря этому сражению количество германцев в русском плену возросло от примерно 15 тыс. человек к концу ноября 1914 г. до почти 50 тыс. человек к февралю 1915 г., а австрийцев за то же время от примерно 200 тыс. до более чем 360 тыс. человек [РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 426; Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 6. II. Berlin, 1929. S. 367.].

Всего же австро-германцы за весь период карпатских боев (включая осень и зиму 1914 г.) потеряли до 800000 человек [Österreich-Ungarns Letzter Krieg 1914 -1918. Bd. II. Wien, 1931. S. 270.], в т. ч. 150 тыс. пленными.

Сводки Юго-Западного фронта о трофеях подтверждают эту цифру. Так, лишь в период 20. 02. – 19. 03. 1915 г. русскими трофеями стали до 59 тыс. пленных, 21 орудие, около 200 пулеметов [Иванов Ф. К. Великая война. М., 1915. Ч. 2. С. 205-206.]. 6 – 30 марта русские захватили 70 тыс. пленных, более 30 орудий и 200 пулеметов [Военный сборник. 1915. № 5. С. 225.; The Great World War. Ibid. P. 58.].

Об огромной затратности карпатского фронта для Австро-Венгрии и Германии свидетельствуют следующие факты:

1) история карпатских боев полна случаев, когда в плен сдавались целые части, оказавшиеся в безвыходной ситуации в условиях горной войны. Например, 21-го марта сдался 28-й Пражский пехотный полк (1,1 тыс. нижних чинов и 21 офицер).

2) Лобовые атаки противника на горные высоты приводили к исключительно высоким потерям. Например, потери австрийцев в районе знаменитой Козювки (высота 992) за 2 месяца боев приблизились к 30 тыс. человек. Германская Южная армия лишь за 2 недели (26 февраля – 10 марта) потеряла до 7 тыс. солдат, а ветеран Русского фронта и одно из лучших кайзеровских соединений - германская 1-я пехотная дивизия - за 3 месяца (январь – март) потеряла 10 тыс. человек, т. е. сменила состав.

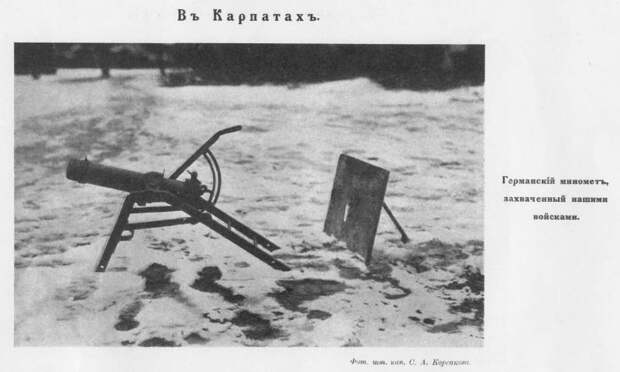

В период январь – апрель 1915 г. в ходе Карпатской битвы русскими трофеями стали до 60 орудий, до 460 пулеметов, 8 огнеметов (все огнеметы взяты на горе Макувка 21-го апреля) противника [Олейников А. В. Захвачены в бою. Трофеи русской армии в Первой мировой. М.: Вече, 2015. С. 316].

Характеризуя урон во время осуществления «Зимних Канн» Э. Фалькенгайн отмечал огромные потери противников (Фалькенгайн Э. ф. Указ. соч. С. 66.).

Австрийцы оценивали потери Германского блока в Карпатской битве (без учета гарнизона Перемышля) равными примерно 600-800 тысяч человек, а русские потери - такие же (Wagner A. Der Erste Weltkrieg. Wien, 1993. S. 91.).

Историки Д. Киган и Н. Стоун считали лишь австрийские потери и лишь за первые 3 месяца 1915 г. равными 800000 человек (Киган Д. Первая мировая война. М., 2004. С. 217; Стоун Н. Первая мировая война. М., 2009. С. 98.).

Британское официальное издание отмечало, что ежедневно австрийцы теряли в Карпатах 1 - 3 тысяч человек, а мартовские потери превзошли 100 тыс. человек (The Great World War. A history. General Editor Frank A. Mumby. Volume 3. London, 1917. P. 50.) (в одну неделю с 7 по 16 марта – 202 офицера и 16210 нижних чинов лишь пленными, трофеями русских стали 62 пулемета и 10 орудий (Ibid. P. 58.).

Поэтому становится понятно, что австро-венгерская армия, потеряв в Карпатской битве людей не меньше, чем за всю кампанию 1914 г. на Восточном фронте, продолжать активные действия без германской помощи не могла.

Общие русские потери в Карпатской битве – до миллиона человек (Nowak K. F. Op. cit.). Так, германцы заявили о своих трофеях за февраль: 59 тыс. пленных, 24 орудия, 129 пулеметов (Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 7. S. 143.). 35-я резервная дивизия доносила о 14 тыс. русских пленных из состава 3-й и 8-й армий, взятых в боях за Мезолаборч к 20 марта (Еbd. S. 147.) и т. д.

Данная операция является во всех смыслах одним из крупнейших сражений мировой военной истории.

В боях великолепно действовал 24-й армейский корпус армии А. А. Брусилова и, прежде всего, 4-я стрелковая «Железная» бригада. Бескидский корпус немцев также зарекомендовал себя элитным соединением – как по качеству отобранных бойцов и их подготовке, так и по упорству в горной войне. Одна из самых блестящих операций русской конницы в войну была также здесь. Конные корпуса генерал-лейтенантов А. М. Каледина и графа Ф. А. Келлера атаковали и разгромили обходящую левый фланг русской 9-й армии группировку противника (редкий случай разгрома пехоты кавалерийскими соединениями в мировую войну).

Карпатская операция – яркий пример мужества и доблести русских войск. По свидетельству генерала Ю. Н. Данилова русские войска бились с необыкновенным мужеством, часто практиковали ближний бой и нередко переходили в рукопашную. Сражения у Лупкова, Смольника, Козювки и др. пунктов – свидетели подвигов русских частей. Но противник не только оборонялся - не жалея солдат, теряя их ежедневно тысячами, атакуя по пояс в снегу, он пытался рвать фронт. Германские войска повсюду вкрапливались в австрийский фронт для придания последнему устойчивости (Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 1914-1915 гг. Берлин, 1924. С. 313.).

Следует сказать, что во многом действия германских частей парировали могущие быть еще большими успехи русских войск, не позволили вылиться оперативным успехам в стратегические.

Но операция была не завершена. Историк полковник А. Борисов писал: «Карпатская операция, задуманная командованием русского Юго-Западного фронта … была проведена без надлежащей подготовки и без соответствующего обеспечения силами и средствами. Она явилась мертворожденной операцией русских, ослабившей лишь весь русский фронт … Карпатская операция явилась последней активной операцией русских в 1915 г., после чего русские армии перешли к стратегической обороне и отходу на восток» (Борисов А. Д. Указ. соч. С. 103.).

Итак, значение Карпатской битвы наиболее заметно в трех аспектах.

Во-первых, по объему введенных в сражение войск сторон, продолжительности и тяжести боев, понесенным потерям, Карпатская операция вполне может именоваться «Русским Верденом». Но «Верденом», не бессмысленно перемалывающим живую силу противника, а приведшим к осмысленному результату – был открыт путь в Венгрию, а силы австрийской армии были надорваны. Германо-австрийцы понесли огромные потери, в чем выдающаяся заслуга войск Юго-Западного фронта перед союзниками и перед остальной русской армией.

Во-вторых, была разгромлена южная «клешня» «Зимних стратегических Канн противника» и разрушено его оперативное планирование. Для врага наступило время импровизации, приведшей в будущем лишь к выдавливанию русской армии, но без решительных результатов.

В-третьих, благодаря Карпатской операции немцы не только не могли снять войска и отправить их на Французский фронт, но и были вынуждены усиливать свой контингент в Карпатах. Яркое свидетельство тому – слова руководителя германской армии Э. Фалькенгайна, который отмечал, что русские атаки на Карпатском фронте не ослабевали, и австро-германцы были вынуждены усиливать этот фронт. Так, в марте германский 3-дивизионный Бескидский корпус фон дер Марвица вновь был двинут в Бескиды - чтоб уравновесить понесенную австро-германцами серьезную неудачу (Фалькенгайн Э. Указ. соч. С. 66.).

И в этом также заслуга Карпатского фронта перед союзниками. Грядущая катастрофа Австро-Венгрии побудила германское командование готовить новую операцию по прорыву Русского фронта именно в зоне оперативной деятельности австрийских войск.

Мы считаем, что Карпатская битва, если так можно выразиться, «сломала хребет» австрийской армии. Именно гигантская битва за Карпаты – самое кровавое сражение в истории Австро-Венгрии, добившее остатки когда-то блестящей австро-венгерской армии и способствовавшее переносу тяжести австро-германских операций на Русском фронте в зону Юго-Западного фронта. Эта битва, превзошедшая Галицийскую 1914-го г. по потерям, привела к тому, что австро-венгры утратили способность проводить наступательные операции без непосредственной поддержки немецких войск.

Данная операция является, по нашему мнению, наиболее результативной операцией Антанты в 1915 году.

Источники и литература

РГВИА. Ф. 2003. Оп. 2. Д. 426.

Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 6. II. Berlin, 1929.

Reichsarchiv. Der Weltkrieg 1914 – 1918. Вd 7. Berlin, 1931.

Nowak K. F. Der Weg zur Katastrophe. Berlin, 1919.

The Great World War. A history. General Editor Frank A. Mumby. V. 3. London, 1917.

Wagner A. Der Erste Weltkrieg. Wien, 1993.

Брусилов А. А. Мои воспоминания. М., 1980.

Борисов А. Д. Карпатская операция // Армия и революция. 1940. № 3. С. 103-116.

Военное обозрение // Военный сборник. 1915. № 5. С. 221-238.

Вульф О. Р. Австро-венгерская Дунайская флотилия в мировую войну 1914-1918 годов. Спб., 2004.

Гофман М. Война упущенных возможностей. М.-Л., 1925.

Данилов Ю. Н. Россия в мировой войне 1914-1915 гг. Берлин, 1924.

Завоевание русскими восточной Галиции. М., 1914.

Зайончковский А. М. Мировая война. Маневренный период войны 1914-1915 годов на Русском (европейском) театре. М.-Л., 1929.

Иванов Ф. К. Великая война. Ч. 2. М., 1915.

Киган Д. Первая мировая война. М., 2004.

Лесевицкий Н. Первый поход 24-го армейского корпуса в Венгрию в ноябре 1914 г. // Война и революция. 1928, кн. 12. С. 103-115.

Раушер В. Гинденбург. Фельдмаршал и рейхспрезидент. М., 2003.

Риттер Х. Критика мировой войны. Пг., 1923.

Стоун Н. Первая мировая война. М., 2009.

Стратегический очерк войны 1914—1918 гг. Ч. 2. М., 1923.

Стратегический очерк войны 1914-1918 гг. Ч. 3. М., 1922.

Фалькенгайн Э. фон. Верховное командование 1914-1916 в его важнейших решениях. М., 1923.

Черкасов П. Штурм Перемышля 7 октября (24 сентября). 1914 г. Л - М., 1927.

Яковлев В. В. История крепостей. Эволюция долговременной фортификации. СПб, 1995.

- Автор:

- Олейников Алексей

- Статьи из этой серии:

- "Русский Верден" - Карпатская операция 1915 г. Часть 1. Битва за перевалы

Свежие комментарии